身体運動文化学会 会報第32・33号合併号(2014年発行)

1.スポーツによる社会的貢献を考える〜被災地石巻を巡って〜

震災6ヶ月後、石巻市を訪れた。レンタカーを使って宮城県北東部の南三陸町に到着したのがお昼頃、そこから南下し石巻に到着したのは15時ころだったと記憶している。波打つアスファルトの道路にハンドルを取られつつ進みながら海沿いに車を走らせていくと、ある地点から町並みは一変した。道路の瓦礫は取り除いてあるものの、商店街1階のシャッターは軒並み壊れ、港から数キロ離れているはずの駐車場には漁船が打ち上げられている。道行くひとはまばらで、ジャケットを羽織って歩く私に関心を持たず、意思の疎通は全く感じられない。私自身もこのような殺伐とした場でかける言葉を全く持っていないことに気がつくのに数分を要する事はなかった。何もできない空虚感に苛まされつつ、さらに海岸線を目指した。ほとんどの住宅が流された門脇地区には市立病院があった。市民の健康を一手に担っていたと思われる病院は壊滅的なダメージを受け、1階部分は水没したままであった。また、この地区の子どもたちを教育してきた門脇小学校は、激しく燃えながら流れ着いた瓦礫に黒く燃やされたままであった。車に乗り、街を離れようとしたころは、丁度日没の時間だった。全ての信号機はランプを点さず、そこで未だ送電網が復旧していないことに気がついた。街は壊滅していた。石巻市の死者は、直接死3,046人、関連死253人、行方不明者433人であった。

あれから2年と半年あまりで、再び石巻市を訪れる機会をいただいた。日和山から門脇地区を望むと、以前の瓦礫の山は消え、まるで新たに開拓地を造成したかのような土地が広がっていた。マイクロバスで市内を巡回した。海沿いの幹線道路には水産加工の工場が稼働しており、アパートも建ち始めていた。このような基幹産業が回復してくれば、人は戻ってくるに違いないと論理的に考えようとするが、海岸線から遠く離れたところに数多く立ち並んでいる仮設住宅を見ると、果たして元の石巻市に戻るのはいつになるのかと、感傷的な気分にもさせられた。

被災地においてスポーツはどんな社会貢献ができるのだろうか、前回被災地を訪れた時から稚拙ながらも調査を行ってきた。これまでの関係者へのヒアリングにおいては、予想と大きく違っていたことがあった。トップアスリートの慰問は子どもに夢を与えると思っていたが、「スポーツを満足にできる環境が整わない子どもにとっては、夢を諦めるきっかけになることもある」という。数日間のボランティア活動は「ボランティアを終えたら、整った生活環境に戻るだけ。自己満足のために来ているだけではないのか、と捉えられる」という。それでは、アスリートが何をしたら被災地の方々は喜ぶのか、と質問したところ「今なら、合宿をしてお金を落としていくことだろう」との回答だった。 前回の石巻市の訪問で石巻専修大学に立ち寄ったとき、広大なグラウンドはボランティアの拠点となっていた。グラウンドには色とりどりのテントが立てられ、雨天練習場は資材置き場となっていた。しかし、もう一方のグラウンドでは思っても見ない光景があった。子どものサッカー教室が開かれていたのである。市内には子どもがいなくなったと錯覚するほど、子どもを見かけていなかったが、ここには無邪気な笑顔があり高音のホイッスルのような子どもの声がこだましていた。

スポーツの社会貢献は、このような姿が本質であるのかもしれない。震災があった3月、予定されていた高等学校の選抜大会は軒並み中止になった。実施したのはテニスと野球だけである。特に野球の実施では、当時反対の意見が多く出された。被災地の高校生にとっては過酷である、電気不足になっているのに無駄な電気を使用することになる、復興を進めなければならないのに野球に興じている場合ではない、など。しかし比類なき選手宣誓から始まった野球の選抜大会は多くの感動を呼び、特に被災地から出場したチームの活躍は、被災地の方々を勇気づけ、復興を待つ街に活力を呼び込んだ。石巻専修大学のグラウンドで行われたサッカーも同じく、厳しい状況であっても変わらずスポーツを続けることが、する者にとって夢を追うことに繋がり、その姿が他者を勇気づけることに繋がっているのではないだろうか。東北楽天ゴールデンイーグルスが本年度日本一に輝き、東北は熱狂した。仙台市内で行われたパレードには20万人を超える参加者があったという。その地において、スポーツを続けること。それが、復興を待つ地において人を育て、心身の健康を増進し、コミュニティを創造している。震災のような厳しい状況が、スポーツの社会貢献の本質を気づかせてくれたように思う。

専修大学 齋藤実

2.ハンス・レンク氏のこと

ハンス・レンク(Hans Lenk)氏は、1960年のオリンピックローマ大会で金メダルを獲得しています。種目はボートのエイトでした。翌1961年に博士号を取得し、その後は哲学と社会学の教授資格も取得し、1969年から2003年までドイツのカールスルーエ大学で哲学正教授の任にありました。1996年に筑波大学に提出した私の学位論文のテーマが、彼のスポーツ哲学でした。その後、彼の翻訳などを時々することはあっても、職場から求められるテーマなどに追われているうちに、レンクのスポーツ哲学とは距離を置くようになっていました。ところが、2007年に5ヶ月ばかりカールスルーエ大学に滞在する機会を得て、彼の隣の研究室で仕事をすることになりました。当時レンクは72歳の名誉教授でしたが、依然として研究室を構え、毎月のように外国へ講演に出かけていました。レンクの手はいつも豆だらけでした。毎朝、自宅の地下にあるボートのエルゴを漕いでいるからです。週に一度は、地元カールスルーエのボートクラブで約14キロの距離を漕ぎ、しばしば自宅から大学まで往復30キロ余りを競輪選手の格好で飛ばしてきていました。それに加えて、毎週1時間余の筋力トレーニングと水泳です。レンクは、70歳を過ぎても「達成する人」でした。精神活動と身体活動の両面で、しかも途切れることなく「成し遂げる」生活をしていたのです。それ以来、再びレンクの著作を読み始めました。 私はこの3月で岡山大学から日本体育大学に移りました。岡山大学を退職するにあたり、3月初旬に岡山大学教育学研究科の岸本廣司先生(政治学)が「耳学問の会」というものを開いて下さり、そこで講演をする機会をいただきました。私は岡山大学での最後の講義に、「私はなぜ金メダリストの哲学者に魅了されたのか」とのテーマを選びました。そこでの質疑応答の中で、彼は理想主義者か楽観主義者かとの議論がありました。また、彼は典型的なドイツの国民国家タイプの哲学者にみえるとの指摘がありました。これらは歴史学や政治学の先生方から出てきた話題でした。短い時間ではありましたが、様々な専門領域の方がレンクとスポーツ哲学の話題に興味をもってくれたことに勇気づけられました。今はレンクのスポーツ哲学でもう1冊書くことが、岡山大学への恩返しであるとの思いを持っています。

日本体育大学 関根正美

3.基本的生活習慣確立の重要性

基本的生活習慣と は 基本的生活習慣の身 についていない子 どものこ とが話題と なっ て久し く なる。 習慣とは、一定の状況において容易に触発され、しかも比較的固定した行動の様式をいう。またそれは、その国の民俗や社会が長い間かかって作り上げてきたものであり、その国の文化の一部を形成する ものと考えら れる 。 基本的生活習慣は、二つの基盤に立つ ものに分けて考えるこ とができ る。 一つは生理的 基盤に立つ習慣であり、もう一つは社会的・文化的・精神的基盤に立つ習慣である。具体的には、前者が食事・睡眠・排泄の習慣であり、後者が着脱衣・清潔の習慣である。これらの習慣を幼児期に確実に身につけておかないと、その子供はそれ以後の生活に支障をきたすと もいわれている 。 人間は、社会に生まれたときから、社会的関係の中で成長発達しているのである。 したがって、社会人として最低限遵守しなければならない規律と、この社会でだれでもが習得しておかなければ健全な生活を送ることができない習慣との二者が基本的生活習慣と呼ばれているものなのである 。 換言すれば、基本的生活習慣とは、本質的に人間である以上、民族・人種を問わず、身につけなければならない習慣でも ある。 以上のように、この習慣は、生活に欠かすことができないし、幼児の発達の基礎であり、幼児養育の必要性の課題の一つ である こ と も忘れてはなら ない。 身につかない基本的生活習慣 現代の子どもたちの中には、基本的生活習慣が身についていない者が少なくないと、多くの調査結果は指摘し ている 。 要するに、幼児期に確立しなければならない習慣が確立しないまま、小学校へ就学し、中学校・ 高等学校へ進み、大学生になっ ても怪し い者さ えいる のが現実である。具体的には、箸をきちんと 持って使えないだけでなく 、そのこ と も あって 「 犬食い」 と呼ばれるきわめて不様なかっこうで食べる。自律起床ができない。排便の習慣が確立していない。ひもが結べない。顔を洗わないで登園、登校する子がいる。小学校中学年になっても水を両手で掬 う動作の出来ない子がいる 。両手で水を掬 う動作は人間にし かでき ない動作である から、新種の人間の出現かといやみの一つも言いたく なる。 基本的生活習慣確立の重要性 こ う した習慣が自立しないというこ とは、親の養育態度にその最大の問題があるとみてまちがいない。親の関心が、こ うしたしつけより、何か違った方向へいっている証である 。わが子はいわゆる勉強さえできてくれたら他のことはどうでもよいとか、盲愛や逆に愛情がない、 あるいは無関心などと いった理由で放任している 結果だと いえる。 この習慣が自立していくためには、なんとしても周囲の大人、特に親は、それに協力してやる必要がある。この場合の協力とは、よけいな手助けをしないで、子どものすることをじっと見守ってやることである。この習慣を自立させることは、心理的発達との関連においても重大な意味を持つものである。たとえば、箸を使用する習慣は、手指の運動とも関連するし、着脱衣の習慣は、自立性の発達と関連する。したがって、身体諸器官の成熟とその機能の成長発達との関連において 、 つまると こ ろ人格の発達にも 影響すると いえる。

目白大学人間学部子ども学科教授 谷田貝 公昭

4.「ここ」から「外」へ――スポーツモラルについて――

「人生には野球より大切なものがある。これからは家族との時間を大事にしたい」。今から10年程前のことだろうか。あるアメリカのプロ野球選手が、引退会見で発した言葉である。まだ30代で、チームの主力として活躍していた彼は、試合で大怪我を負ってしまう。手術が成功すれば復帰できるが、失敗すれば後遺症で日常生活に支障が出ると医者に告げられ、家族との平穏な暮しを選んだのだ。 ちょうど同じ頃、ある高校球児と話す機会があり、甲子園野球の過密スケジュール、連投による怪我のリスク等を問題視していた私は、それについてどう思うかを尋ねた。「おっしゃることはわかります。でも、実際そういう場に身を置いてみると、『自分の身はどうなってもいいからこのチームを勝たせたい』という気持ちになるんです」。迷いのない笑顔で彼は答えた。 ストイックなまでの自己犠牲を伴って、競技者が全身全霊をスポーツに傾ける姿に我々は感動する。だが、その背後にあるのは、スポーツの圏域を極大化し自らの人生を覆い尽くそうとするような価値観ではないか。こうした価値観は、一方で、勝利のための犠牲をいとわない「勝利至上主義」へと繋がるものだ。ドーピング、運動部活動での体罰、スポーツ界を巡る多くの問題の根底に、この種の価値観があるように思われる。 こうした価値観への批判の論拠として、多くの人が既存の倫理規範を持ち出そうとする。曰く、「勝利至上主義はスポーツマンシップにもとる」、「体罰は自他共栄の精神に反する」。だが、「再帰性」によって特徴づけられる現代社会において、あらゆる倫理規範はその土台を掘り崩された「選択の対象」でしかない。「スポーツ界」というミクロな社会の中で生起する諸々の「スポーツ倫理」もまた、再帰的な選択の対象に過ぎないのだ。だとすれば、そうした再帰性の隘路を超え、スポーツにおける普遍的な道徳性――ここではそれを「スポーツモラル」と呼ぶ――について語ることは不可能だろうか。 カントは、己の内的な欲求(傾向性)や外的な倫理規範に基づく行為は「他律」であって、決して道徳的ではないとした。道徳的行為とは、そうしたあらゆる内的、外的な制約を排した「自律」において為されるものである。スポーツ競技者としての自己の欲求(勝利)を追い求めることも、既存の倫理規範に従ってそれを抑制することも、カントに言わせれば他律であって道徳的ではない。では真の道徳的行為はどこにあるのか。 あらゆる欲求から自由であるためには、われわれは自然法則に支配された経験的世界の「外」に開かれなければならない。あらゆる倫理規範から自由であるためには、それを生み出した全体性としての「社会」の「外」に開かれなければならない。われわれが、スポーツにおける普遍的な道徳性について考える糸口があるとすれば、それは、スポーツ界という「この社会」の「外」に目を向けることにある。それは、一般社会の倫理規範を天下り的にスポーツに持ち込むことではない。そうした瞬間にそれは、新たなスポーツ倫理となり、われわれの再帰的な選択の対象となるだけである。今のわれわれにできることは、ただ「ここ」から「外」へと開かれることだ。 フィギアスケーターの安藤美姫選手が自身の出産を告白し、その上で次回のオリンピック出場を目指すことを公言した。「スケートよりもその子の命のほうを選んだ」という彼女の言葉を聞いて、私は冒頭のプロ野球選手の話を思い出した。彼のように引退することだけが、「外」へと開かれることではない。彼女はスケートよりも大切なものを見つけ、それでもスケートを続けようとする。そのあり方に、われわれが「スポーツモラル」について考える糸口がある。

筑波大学体育系 高岡 英気

5.「体育理論」で伝える身体運動文化

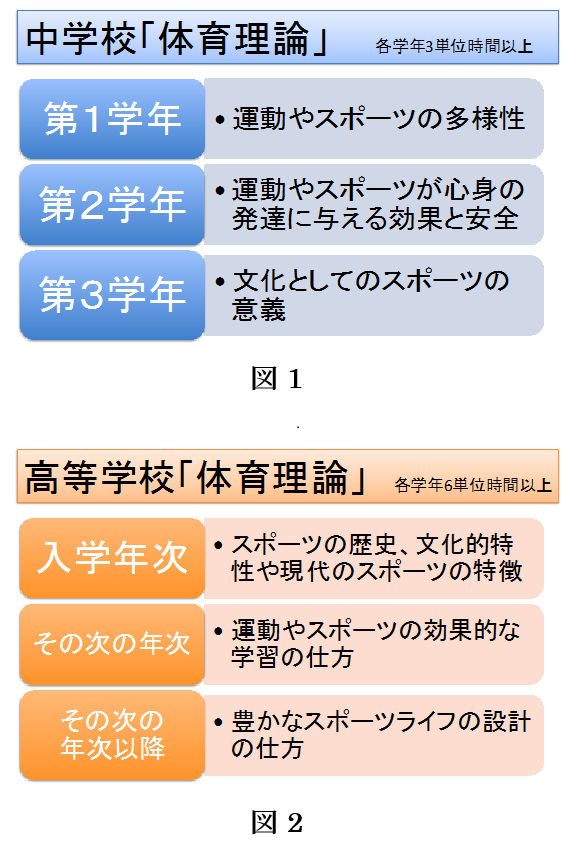

平成18年公布・施行の新しい「教育基本法」に沿って改訂された『学習指導要領』(中学校平成20年9月、高等学校平成21年12月)が、昨年度より中学校で全面実施されている。保健体育科のカリキュラムにおける主要な改正ポイントは、授業時間数の増加、武道、ダンスを含めた全領域の必修化(中学校1,2学年)、知識に関する領域の名称変更などである。武道、ダンス領域の必修化については、本学会でも直接的に関係する問題として、多くの会員の議論を呼んできた。さまざまな懸念にもかかわらず大きな問題が噴出していないのは、現場の先生方が高い対応能力を持っていた結果と推察されるが、これと並んで、今般の改訂においてもう一つの注目点となるのは、「体育理論」という新しい知識領域が毎年度の必修となったことは、今般の改訂における注目点である。  従来の「体育に関する知識」から「体育理論」への改訂の主要な点は、学習する時間数が示されたこと、および内容の明確化、体系化が図られたことである。体育理論は、図1、2(筆者作成)の学習内容から構成され、中学校では毎年次3単位時間、高等学校では6単位時間を学習する。つまり、おおよそ学期に一回、ないし二回体育で座学を行うのである。当然、これは保健分野の授業とは別である。体育・スポーツ系大学や学部などは別にして、一般教養として「体育」「スポーツ」といった授業科目を開講する大学であっても、上記の内容を十分に備えたカリキュラムを持つ学校は全国的にもそれほど多くないであろう。そうした現状において、中学、高校の6年間でこれらの知識を学ぶ機会を設けたことは、「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現」することを前進させる教育施策として評価されうる。 「体育理論」に新しく加えられた学習内容は、中学校では「文化としてのスポーツの意義」、高等学校での単元としては「オリンピックムーブメントとドーピング」、「スポーツの経済的効果と産業」、「スポーツと環境」などであり、いずれもスポーツを人文・社会学的観点から考える内容である。これらの学習内容を見渡す限り、これまでに本学会が蓄積してきた多くの研究成果は、「体育理論」領域の学習に対して、有益な知見を提供しうるものと思われる。今まさに、「様々な身体運動を文化現象として捉え」ること、そして「総合的学際研究を実践すること」で社会に貢献するという本学会の設立目的が、学校教育現場という所を得て、改めて問われようとしている。私も、身体運動文化学会会員の一人として研究成果の還元に努めていきたい。

従来の「体育に関する知識」から「体育理論」への改訂の主要な点は、学習する時間数が示されたこと、および内容の明確化、体系化が図られたことである。体育理論は、図1、2(筆者作成)の学習内容から構成され、中学校では毎年次3単位時間、高等学校では6単位時間を学習する。つまり、おおよそ学期に一回、ないし二回体育で座学を行うのである。当然、これは保健分野の授業とは別である。体育・スポーツ系大学や学部などは別にして、一般教養として「体育」「スポーツ」といった授業科目を開講する大学であっても、上記の内容を十分に備えたカリキュラムを持つ学校は全国的にもそれほど多くないであろう。そうした現状において、中学、高校の6年間でこれらの知識を学ぶ機会を設けたことは、「生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現」することを前進させる教育施策として評価されうる。 「体育理論」に新しく加えられた学習内容は、中学校では「文化としてのスポーツの意義」、高等学校での単元としては「オリンピックムーブメントとドーピング」、「スポーツの経済的効果と産業」、「スポーツと環境」などであり、いずれもスポーツを人文・社会学的観点から考える内容である。これらの学習内容を見渡す限り、これまでに本学会が蓄積してきた多くの研究成果は、「体育理論」領域の学習に対して、有益な知見を提供しうるものと思われる。今まさに、「様々な身体運動を文化現象として捉え」ること、そして「総合的学際研究を実践すること」で社会に貢献するという本学会の設立目的が、学校教育現場という所を得て、改めて問われようとしている。私も、身体運動文化学会会員の一人として研究成果の還元に努めていきたい。

長崎国際大学人間社会学部 田井 健太郎

6.第18回身体運動文化学会大会 報告

本大会は、テーマを「健康を開発する」と題して、平成25年12月7日にシンポジウム「人間のライフステージにおける身体運動の意味」、8日に一般研究発表8演題という内容で開催した。シンポジウムでは、基調講演として、木村一彦先生(元國學院大學人間開発学部健康体育学科教授)に「健康体育教育の発想を取り入れる」という主旨で「学校保健・教科『体育』『保健体育』について」のお話をお願いした。その後、原がコーディネータとなり、ヒトが母体にいるときから、一生涯にわたって体を動かすことの大切さについて、以下の4演題についてパネルディスカッションを行い、それぞれの年代に沿ってお話をしていただき、フロアからの質問と合わせて意見交換することができた。

1)「生涯にわたる健康と身体活動」(笠原悦夫先生:JR東日本健康推進センター)、

2)「遊びと健康」(夏秋英房先生:國學院大學人間開発学部子ども支援学科)、

3)「学齢期の身体活動・体育の意味」(藤井喜一先生:國學院大學人間開発学部初等教育学科)、

4)「幼児期における健康と身体活動」(水村(久埜)真由美:お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科)

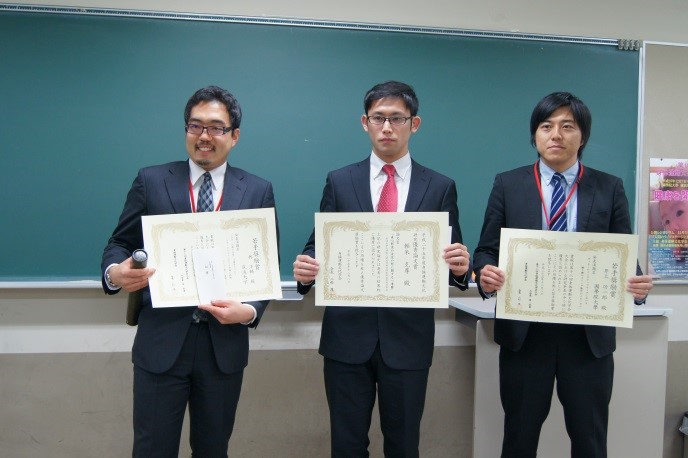

トピックとしては、本大会より、一般演題の中から若手奨励賞を林洋輔氏「なぜ「行動の反復」は重要なのか?―ルネ・デカルトにおける学識と修練」と井上功一郎氏「サッカーのインステップキックにおける蹴り脚のスイング動作のメカニズム」の2演題に授与した。そして、平成二十五年度身体運動文化研究優秀論文賞を軽米克尊氏「直心影流の法定の形に関する一考察」を授与した。他の6演題についても活発な質疑応答がなされた。

1)左右非対称な動きと脳機能:服部由季夫(星槎大学)

2)身体性コンピテンシーを見積もる新しい測定法の開発:木塚 朝博(筑波大学体育系)

3)競技中におけるアロマオイルの使用がパフォーマンスに与える影響:仲宗根梨花(専修大学)

4)首都圏大学に通う大学生における睡眠習慣および食習慣について:内田 英二(大正大学人間学部)

5)バスケットボールにおけるスカウティング活動に関する研究—R大学男子バスケットボールチームの事例について—:伊藤 淳(流通科学大学)

6)伝統文化フラの教えと学びをめぐる「場」の機能:安住陽子(東北大学大学院 教育情報学研究部)

首都圏での開催とはいえ、12月という時季にどれほどの参加者が来ていただけるか、事務局を支えてくれた阿部弘生君と心配しながらの開催であったが、延べ65名8演題の参加は種々の研究分野への広がりもありよかったのではないかと振り返った。 今回は、大学キャンパスのある横浜市健康福祉局と青葉区、國學院大學に後援をいただき、國學院大學横浜たまプラーザキャンパスの地域の方の参加があり、人間開発学部学生の参加もあり、協力していただいいた國學院大學とその職員の方々に対して、またプログラムへの広告など協賛していただいた方々に、この場をお借りして改めて感謝を表しお礼を申し上げます。ありがとうございました。

中央の軽米克尊氏と、若手奨励賞を受賞した林洋輔氏(左)と井上功一郎氏(右)

中央の軽米克尊氏と、若手奨励賞を受賞した林洋輔氏(左)と井上功一郎氏(右)

國學院大學 原 英喜

【編集後記】

会報32号をお届けいたします。諸般の事情から会報の発行が大変遅くなりましたことを、お詫び申し上げます。 昨年は、國學院大學において学会大会が開催されましたが、とくに原先生を中心とした人間開発学部の先生方のご尽力で、「健康を開発する」というテーマのもと、例年以上に研究分野の広がりのある大会となったことは、本学会の今後のあり方への良い示唆をいただいたものと考えます。 東日本大震災から3年9か月がたちますが、復興は遅々として進んでおりません。そうしたなか、齋藤先生の寄稿はスポーツの社会貢献のあり様、および大学が果たす社会的役割を、専修大学石巻校舎の事例をもとに、象徴的に提示しています。 また今年は、軟式高校野球準決勝での延長50回が話題となり、高野連も来春の硬式地区大会からのタイブレーク導入を決定しました。先日のフィギュアスケート・グランプリシリーズ中国杯での、羽生選手の衝突事故とその後の強行出場をめぐっての論議など、(とくに発達期の青少年の)スポーツと健康、スポーツと傷害について考えさせられる案件がいくつかありました。 11月16日付の朝日新聞オピニオン欄「私の視点」にスポーツドクターでかつ剣道家の相馬中央病院内科医・越智小枝さんの意見が載りました。越智さんは、現実には勝敗のかかった大舞台で個人の責任で選手を止めることは難しいとしながらも、試合中止や出場禁止の決断はさまざまな思いや事情を背負う当事者ではなく、大会を運営する競技団体にも距離を置く第三者機関が判断する仕組みの必要性、を提言されています。こうしたことがらも、本学会で議論を重ねていってよい事項のように思われます。 早いもので今年も年の瀬となりましたが、どうぞ皆様良いお年をお迎えください。

長尾 進 記